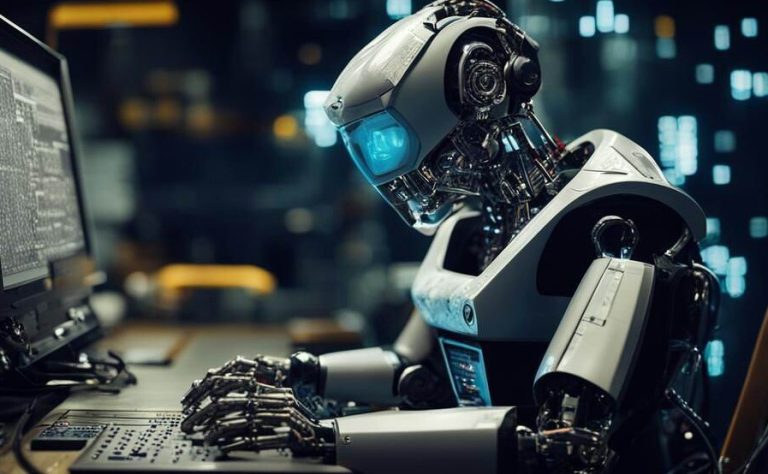

Вообразите робота-спасателя в разрушенном здании, дрона-курьера в плотной городской застройке или складского автономного погрузчика в лабиринте коробок. Традиционные алгоритмы навигации часто пасуют перед динамичными, загроможденными пространствами. Но прорывная разработка ученых из Института Хучжоу Чжэцзянского университета в Китае меняет правила игры. Их гибридный подход, сочетающий мощь глубоких нейронных сетей с точностью классической оптимизации, обещает научить роботов уверенно двигаться там, где раньше они терялись.

Почему старые методы спотыкаются?

Десятилетия развития робототехники подарили нам множество алгоритмов движения. Но в реальном мире – с его внезапными препятствиями, узкими проходами и постоянными изменениями – многие из них дают сбой. Они либо требуют слишком много времени на расчеты, либо генерируют неоптимальные, а то и вовсе невыполнимые траектории, особенно для роботов со сложными «неголономными» ограничениями (например, дроны или автомобили, не способные мгновенно менять направление).

Вдохновение – в человеческом мозге.

Команда под руководством Чжичао Хана обратилась к природе лучшего навигатора – человека. «Мы черпали вдохновение в человеческом мышлении, – объясняет Хан. – Люди часто интуитивно намечают примерный путь в сложной среде с первого взгляда, даже если он не идеален». Задача нейронной сети в их системе – воспроизвести эту способность к быстрой, пусть и приблизительной, оценке возможного маршрута.

Как работает гибридная система? Два уровня гения.

- «Человеческая» интуиция от нейросети: Легкая глубокая нейронная сеть, обученная на огромных массивах данных (включая «демонстрации» экспертов-операторов), мгновенно анализирует обстановку – например, карту местности или данные сенсоров. Ее цель – не найти идеальный путь, а быстро предложить возможное направление движения, грубую траекторию. Ключевая инновация – сеть работает напрямую с визуальным представлением среды (как карта для человека), а не абстрактными координатами, что ускоряет обучение и принятие решений.

- «Инженерная» точность оптимизатора: Грубая траектория от нейросети – лишь отправная точка. Здесь вступает в дело второй компонент – продвинутый оптимизатор пространственно-временных траекторий. Он берет набросок от нейросети и математически «шлифует» его. Этот этап учитывает физические ограничения конкретного робота (максимальную скорость, ускорение, поворотливость), гарантирует плавность движения и окончательную безопасность маршрута. Он преобразует идею в точные команды для двигателей и моторов.

Суперсила: Стабильность и предсказуемость.

Главное преимущество подхода – невероятная стабильность времени планирования. Независимо от того, летит ли дрон над открытым полем или пробирается сквозь разрушенный город, система генерирует траекторию за фиксированное и предсказуемое время. Это критически важно для реальных операций. Традиционные методы, зависящие от сложного «онлайн»-поиска, в хаотичной среде могут «задуматься» надолго, заставляя робота замирать или принимать неверные решения. Здесь же нейросеть дает быстрый старт, а оптимизатор эффективно доводит путь до ума.

Почему «два лучше одного»?

«Мы эффективно объединили сильные стороны двух миров, – подчеркивает Хан. – Глубокие сети невероятно быстры и способны улавливать сложные закономерности, но им не хватает строгих гарантий и точности. Классическая оптимизация математически строга и гарантирует выполнимость траектории, но ее скорость и качество сильно зависят от начального приближения. Наш гибрид дает и скорость, и надежность».

Где это пригодится? От спасения жизней до складов.

Потенциал применения огромен:

- Поисково-спасательные операции: Роботы смогут оперативно и безопасно достигать пострадавших в завалах или зонах стихийных бедствий.

- Автономная логистика: Дроны и роботы-курьеры станут эффективнее работать в сложной городской среде и на переполненных складах.

- Исследование опасных сред: Разведка в шахтах, на зараженных территориях или других местах, недоступных для человека.

- Сельское хозяйство и инспекция: Точное маневрирование среди растений, конструкций или промышленных объектов.

Дорога в реальный мир.

Следующий шаг команды – преодоление разрыва между симуляцией и реальностью («sim-to-real gap»). Ученые работают над повышением точности моделей и надежности систем восприятия, чтобы гарантировать безопасную и предсказуемую работу роботов в самых непредсказуемых условиях реального мира. Цель амбициозна: полная и безопасная интеграция автономных помощников в нашу повседневную жизнь и промышленность. Эта разработка – важный кирпичик в фундаменте такого будущего.